1、貨幣金融政策

近幾年,重大會議及金融監管部門持續強化貨幣、金融政策支持科技創新、產業升級。2021年12月,中央政治局會議、中央經濟工作會議分別強調“實現科技、產業、金融良性循環”以及“引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持”。金融監管部門也持續強化政策落地見效:2021年3月,央行召開信貸結構優化調整座談會,強調進一步加大對科技創新、制造業的支持,提高制造業貸款比重,增加高新技術制造業信貸投放。

2023年后金融支持科技創新的政策導向進一步強化。2023年7月24日,政治局會議強調“發揮總量和結構性貨幣政策工具作用,大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展”,2023年12月中央經濟工作會議要求“引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度”,“科技創新”居于首位,體現政策基調的強化。

貨幣金融對新質生產力的支持政策主要涉及加強頂層設計、支持科技貸款、拓寬融資渠道、推廣跨境融資和建設科創金融改革試驗區等五個方面。

(1)我國科創金融制度和市場體系持續健全

金融管理部門加強頂層設計,不斷完善金融支持科技創新的政策框架,優化市場機制、豐富金融支持工具,目前,我國已初步建成包括銀行信貸、債券市場、股票市場、創業投資、保險和融資擔保等在內,全方位、多層次的科創金融服務體系。

(2)推動科技型企業貸款保持較快增速

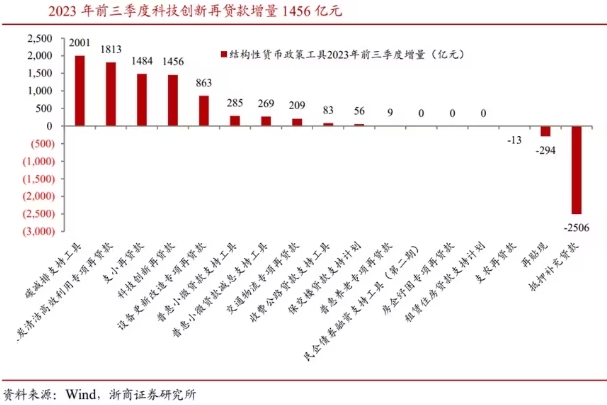

首先,央行結構性貨幣政策工具定向支持,2022年4月、9月,央行先后創設科技創新再貸款、設備更新改造專項再貸款,截至2023年三季度末余額分別為3456、1672億元,較2022年末分別增加1456、863億元。其中,科技創新再貸款支持“高新技術企業”、“專精特新中小企業”、國家技術創新示范企業、制造業單項冠軍企業等科技創新企業,該資金也能夠起到一定杠桿作用,央行在2023年8月新聞發布會上披露,截至2023年6月末,科技創新再貸款余額3200億元,撬動金融機構發放科技型企業貸款約1.75萬億元。

其次,引導銀行業金融機構設立服務科技創新的專營組織架構、專門風控制度、專業產品體系、專項考核機制,推動信貸資源向科創領域傾斜。從商業銀行的實踐看,設立了多種創新型信貸產品,例如:技術提升支持貸款、大中型企業固定資產購置貸款、科創貸等。截至2023年末,我國“專精特新”、科技中小企業貸款增速分別是18.6%和21.9%。制造業中長期貸款余額同比增長31.9%,其中,高技術制造業中長期貸款增速達到34%,均顯著高于10.6%的全部貸款增速。

(3)資本市場創新制度及產品助力新質生產力

設立科創板、北交所,深化新三板改革。推出科創票據、科創公司債等債券產品,拓寬科技型企業直接融資渠道。根據wind數據,截至2024年1月26日,我國科創公司債余額約5042億元,科創票據余額約2990億元,合計約8032億元。

(4)推動科技型企業跨境融資便利

部分初創期的科技型企業由于自身凈資產小而面臨無法獲得更多跨境融資等難題,為此,從2018年起,國家外匯局持續加強和完善面向科技創新的外匯政策供給,出臺針對高新技術和“專精特新”企業的跨境融資便利化政策,允許其在一定額度內自主借用外債,大幅降低企業融資成本。此外,推進合格境外有限合伙人外匯管理試點,鼓勵和引導外資通過私募股權基金參與投資境內科技型企業。優化跨國公司跨境資金的集中化便利政策,幫助科技型企業提高資金應用效率,降低財務成本。

2023年12月,外管局發布《國家外匯管理局關于進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知》,從主體范圍、試點地區、試點額度等方面升級了科技企業跨境融資便利化政策,一是在以往高新技術、“專精特新”企業的基礎上,將科技型中小企業納入試點主體,支持科技型中小企業創新發展;二是政策覆蓋范圍從此前的17個省(市)擴展至全國;三是將此前17個省(市)的便利化額度提高至等值1000萬美元,其余地區的便利化額度暫定為等值500萬美元,便利高新技術、“專精特新”和科技型中小企業跨境融資,同時防范企業債務風險。

(5)科創金融改革試驗區穩步推進

截至目前,我國已在北京、上海、濟南等7地設立了科創金融改革試驗區。建設科創金融改革試驗區有利于助力科創企業解決融資難題,助力科技向生產力轉化,相關政策包括提高科創企業獲貸率;支持科創企業對接多層次資本市場;強化數字賦能,引領科創金融技術突破等。

2、財政政策

財政政策積極配合產業政策及科技政策發展,主要從項目資金、財政貼息、減稅降費等方向給予支持。二十大后財政政策基調重點強調協同發力,2023年12月中央經濟工作會明確要求“要增強宏觀政策取向一致性。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合,把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估,強化政策統籌,確保同向發力、形成合力”。產業政策驅動經濟結構轉型是我國未來經濟發展的主線,但轉型過程中可能面臨財政收入不足、貨幣政策寬信用體量不夠、經濟增速承壓等問題,核心解決之道在于財政貨幣的有效配合,未來將逐步形成產業政策驅動財政、貨幣協同發力的政策格局。由此來看,財政政策將重點圍繞產業及科技政策發力,主要通過一般公共預算、專項債資金等方式給予資金支持,財政貼息配合信用擴張,以及結構性減稅降費促進產業政策積極落地。

一般公共預算及專項債資金加強對科創領域的支持力度。財政資金積極發力促進科創事業發展,從一般公共預算支出角度來看,與科創發展相關度極高的科學技術、教育及文體傳媒領域支出占財政支出比重達到近25%,其中教育支出對基礎創新、產學研轉換等提供重要支撐作用,文體傳媒則對創新科普、科創宣傳等有所幫助。此外,地方政府專項債券的使用范圍也在不斷拓展,2023年新增新能源基建及新型基礎設施項目,2022年10月13日,國家發改委辦公廳發布《關于組織申報2023年地方政府專項債券項目的通知》,明確2023年專項債投向擴大到11個領域,增加新能源項目和新型基礎設施2個領域,其中新能源項目并入能源項目大類。

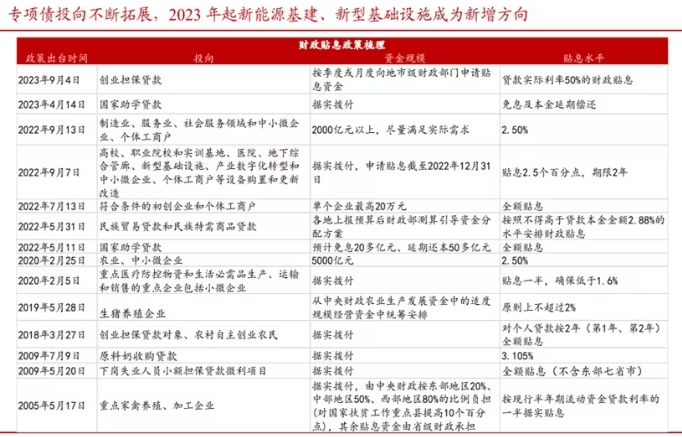

財政貼息也是重要財政工具。近年來我國加大了財政貼息對特定領域的支持力度。2022年5月起,先后對教育、民族貿易及特需商品、初創企業和個體工商戶、高校醫院等進行貼息支出;2023年9月則推出創業擔保貸款,對貸款實際利率的50%利息進行財政貼息。財政貼息有助于降低特定領域的企業融資成本,促進實體經濟發展。

結構性減稅降費政策也是重要支撐。2023年8月起結構性減稅降費政策積極出臺,重點在于降低科技制造業、高技術企業、中小微及個體工商戶、出口和跨境電商等企業經營壓力,促進企業積極參與結構轉型和產業升級,先后出臺了對先進制造業增值稅加計抵減正常測、研發費用加計扣除政策、設備器具扣除有關所得稅政策、研發機構采購設備增值稅減免政策、創業創新有關的稅收政策等等,預計2024年結構性減稅降費政策有望進一步加碼,進一步加大對科創、綠色、數字等領域的支持。

3、產業政策

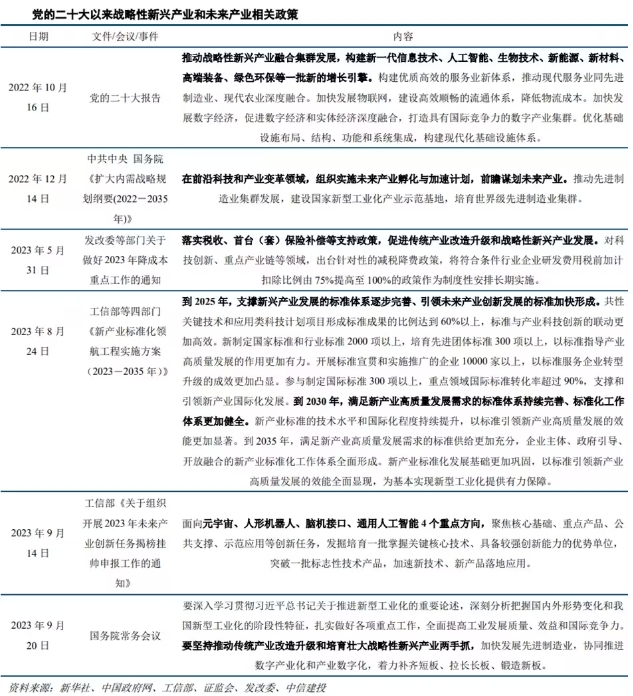

支持戰略性新興產業和未來產業發展的產業政策,主要內容包括打造產業集群發展、產業標準化、產業項目揭榜掛帥攻關等內容。

對于產業政策的下一步政策走勢方面,具體政策支持方式可能存在一定差異,科技創新層面延續加強基礎研究,優化科研激勵機制等。戰略性新興產業側重于培育產業整體發展壯大,增強產業競爭力和擴大市場規模,如提供稅費減免等產業政策。未來產業側重于技術突破和科技成果轉化,加強產學研合作,落實一批重大技術項目揭榜掛帥攻關,加強政府引導基金、VC/PE基金等金融資源的支持作用,疏通科技成果轉化路徑。

4、地方政策

當前,共有26個省份的政府工作報告在相對靠前的位置重點提及了“新質生產力”,從各省政府工作報告的內容來看,“新質生產力”所涉及的行業廣泛,但關鍵還是創新和技術突破。可見當前經濟政策優先級高的依然是科技創新、轉型升級,“不走老路”、“不搞強刺激”的政策定力很強。