口岸原意指由國家指定的對外通商的沿海港口。現在口岸已不僅是經濟貿易往來(即通商)的商埠,還是包括政治、外交、科技、文化、旅游和移民等方面的往來港口。隨著陸、空交通運輸的發展,對外貿易的貨物、進出境人員及其行李物品,郵件包裹等,通過鐵路、公路和航空直達一國腹地。口岸是由國家指定對外往來的門戶,是國際貨物運輸的樞紐。它是一種特殊的國際物流結點。

按出入境的的交通運輸方式劃分,可將口岸分為水運口岸、陸路口岸和空運口岸。

水運口岸是國家在江河湖海沿岸開設的供貨物和人員進出國境及船舶往來掛靠的通道,其中水運口岸又分為河港口岸和海港口岸。

陸路口岸是國家在陸地上開設的供貨物和人員進出國境及陸上交通工具停站的通道,其中陸運口岸又分為公路口岸和鐵路口岸。

空運口岸是國家在開辟有國際航線的機場上開設的供貨物和人員進出國境及航空器起降的通道。

此外,在實際工作中,還經常使用邊境口岸、沿海口岸、內陸口岸,特區口岸、重點口岸、新開口岸和老口岸等提法。這些分類雖然尚未規范化,但它們在制定口岸發展規劃及各項口岸管理政策方面,還是有一定積極作用的。

現狀與機遇

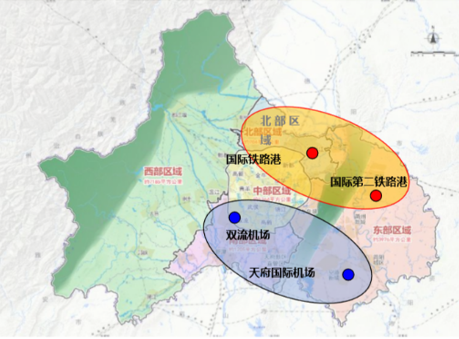

截至2018年12月31日,我國共有經國家批準的對外開放口岸306個,水運口岸135個(其中河港口岸54個,海港口岸81個),陸路口岸97個(其中鐵路口岸21個,公路口岸76個),空運口岸74個。

口岸作為“一帶一路”戰略互聯互通建設的重要門戶和戰略節點,對“一帶一路”戰略取得成效具有十分重要意義。伴隨“一帶一路”戰略實施,我國口岸建設也呈現新的發展趨勢,正逐步朝“互聯網+”智慧型通關、“服務一體化”功能、知識產權保護智能化、“大通關”協作管理體制轉變。在“一帶一路”戰略背景下,我國口岸發展迎來了新的發展機遇,區位優勢更加凸顯、政策疊加效應更加彰顯、合作平臺更加深化;同時,我國口岸建設也面臨基礎設施建設滯后、協調管理體制難以落實、政府與市場矛盾難以調控、地緣政治因素復雜等挑戰;從加快口岸基礎設施建設、創新大通關口岸協作管理機制、發揮市場在口岸資源配置中基礎性作用和加強地緣政治互信溝通與合作等方面提出口岸發展的應對之策,助推“一帶一路”戰略建設。

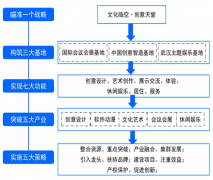

服務項目

中機院在解讀并運用相關政策的基礎上,為自由貿易區和海關特殊監管區域搭建與外部的對接模式。針對不同地方,結合當地經濟進行創新性運營規劃,對以下領域(發展模式、對接模式、相關政策、運營)提供服務:

1、口岸經濟區

2、臨空經濟區

3、經濟開發區